Sepp Brugger sitzt auf der Terrasse und blinzelt in die Sonne, in einer Art Liegestuhl. Das sieht bequem aus, doch ist das Bild ein wenig irritierend, denn Brugger wirkt nicht wie jemand, der sich ausruht. Pension, ja, formell vielleicht, doch tätig ist er wie eh und je, heute vielleicht leidenschaftlicher als zuvor, weil er frei ist, das zu tun, was er gerne macht, wie er sagt.

Er wirkt wie getrieben von seiner Kreativität und all dem, was er zu sagen hat, auch wenn er von sich selbst behauptet, gar nicht so gerne zu reden.

Zum Glück hält er sich nicht an diese Behauptung, denn es wäre schade, wenn er verschwiege, was er zu sagen hat. So sprudelt es nur so aus ihm heraus – vorausgesetzt er fühlt, dass man ihm zuhört und vorausgesetzt auch, er respektiert sein Gegenüber als Gesprächspartner. Denn warum sich abgeben mit jenen, die kein Interesse haben?

Brugger war Tischler, über 40 Jahre lang. Dabei hatte er in ganz frühen Jahren jenen Weg eingeschlagen, zu dem er in gewisser Weise heute zurückgekehrt ist: das Künstler-Dasein. Den Umweg, falls man jenen überhaupt als solchen bezeichnen kann, mag er gebraucht, zumindest aber gewollt haben. Heute verbindet er das, was er im Studium gelernt mit dem, was er jahrzehntelang in der Praxis getan hat, und gibt noch etwas dazu, sein Denken. Denn zuallererst ist Sepp Brugger wahrscheinlich das: ein Philosoph, und wie das mit Denkern so ist, eckt er an und leidet darunter, wie er auch darüber lachen kann.

Etwas beeinflussen möchte er. Das sieht man seiner Kunst auch an – wenngleich in sehr unterschiedlicher Weise. Wer seine Skulpturen kennt, würde seine Zeichnungen nie vermuten – und umgekehrt. Dennoch gehört alles zusammen und ist Teil seines Denkens. Letzteres hat ihn als jungen Mann an die „Angewandte“ nach Wien gebracht, wo er Architektur studierte. Danach ging er nach München, spürte, dass dieser Beruf nichts für ihn war – zu viel Bürokratie, zu wenig Freiheit. Er formuliert es so: „Dann dachte ich mir, ich kann in meiner Heimat, und wenn es im letzten Winkel ist, mehr machen.“ Dementsprechend kam seine Zeit als Tischler, und – wie er nicht ohne Genugtuung hinzufügt – die Zeit als Berufsschullehrer und Vortragender am WIFI.

Der Betrieb ist schon 120 Jahre alt – das zu betonen ist ihm wichtig. Sein Vater hatte die Tischlerei innerhalb der Familie übernommen. Heute gehört sie einem ehemaligen Mitarbeiter. Das ist gut so, denn Sepp braucht seine Zeit inzwischen für seine Skulpturen und Zeichnungen. Wenn man nachfragt, ob er viel daran arbeite, erwidert er: „Täglich, aber das ist keine Arbeit.“ Es geht ihm um eine Suche. Gerne nimmt er dafür das Wort von einer neuen Dimension in den Mund.

Was er um alles in der Welt verhindern will, ist das „Nachäffen“. Das täten ohnehin viele andere. Er wolle lieber einen Schritt weitergehen, denn das sei auch gesellschaftlich wichtig. Er meint: „Jeder, der früher (heute auch noch) anders gedacht hat als die Norm, war ein Spinner. Natürlich hat das dazu geführt, dass sich niemand mehr traute, über seinen Tellerrand hinaus zu denken. Doch so viel Mut muss man haben – ich mache es mit Freude.“

Jetzt ist er bei einem seiner großen Themen angekommen, jenem, dass die Gesellschaft den Wandel braucht. So setzt er fort: „Die momentane Grundeinstellung vieler Menschen ist: ‚Ich bin für jeden Fortschritt, unter der Voraussetzung, dass alles so bleibt, wie es ist.’ Das führt uns nicht weiter und wenn man die Politik anschaut, sagt man schon lange, es gehe ums Reformieren. Das geht ja gar nicht.“

Warum es nicht gehe? Ganz einfach, man brauche mehr als das Reformieren, eben eine neue Dimension – im Denken wie im Tun. Und er, er tut es auf seine Weise und bezeichnet sich selbst als „Osttiroler, der halt auch versucht, ein wenig mitzumischen“. Dazu lacht er.

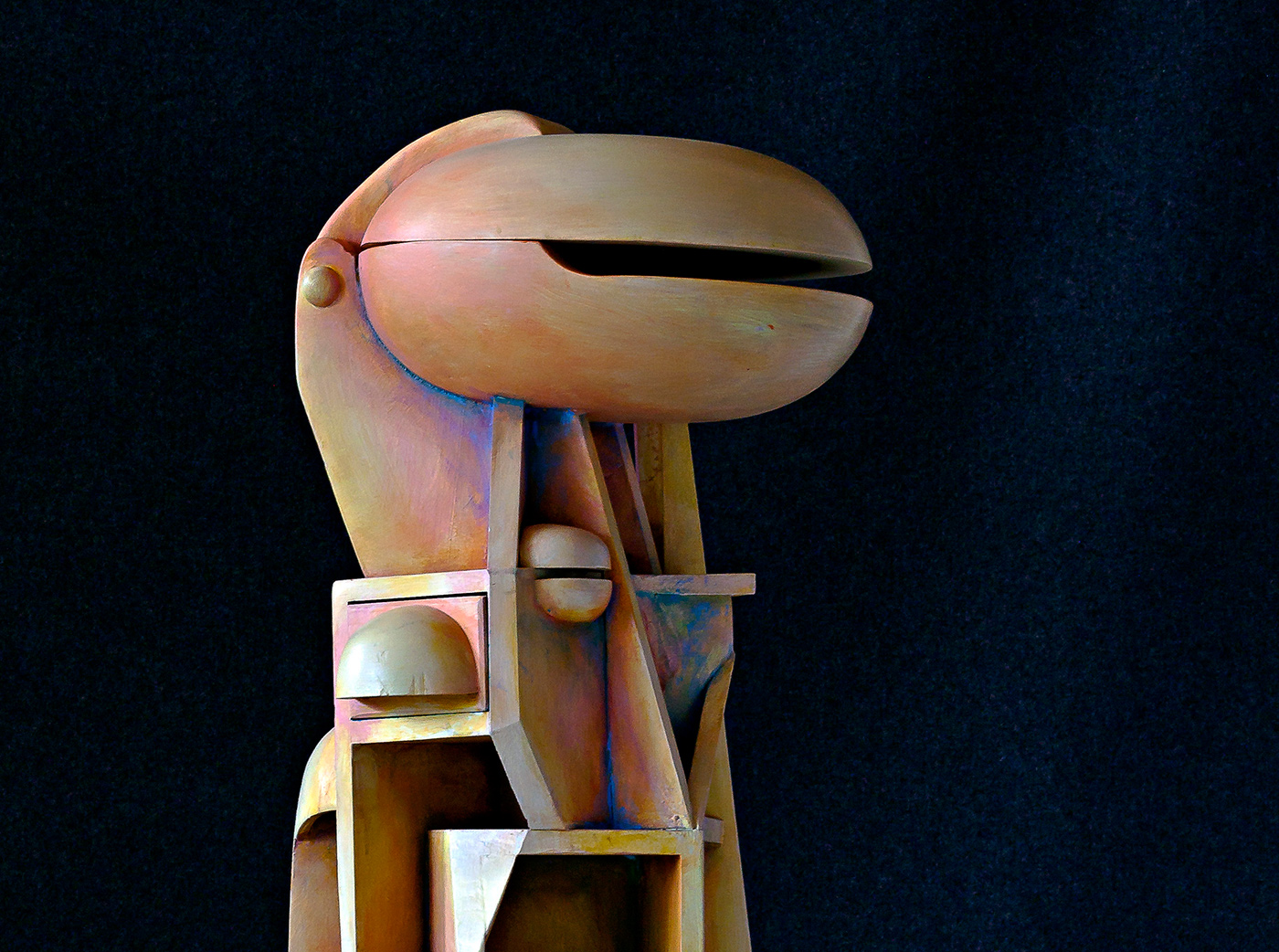

Als Künstler kämpft er gegen das Funktionsdiktat, wie er es nennt. Kunst soll mehr können. Er möchte das Funktionsdenken mit Emotionen verbinden. „Das ist ein Thema der Zukunft“, sagt er und fügt lachend hinzu, „glaube ich halt.“ Vielleicht lacht er auch, weil er weiß, dass dies nicht einfach zu verstehen ist. Also zurück zum Blick auf seine Skulpturen, da wird es deutlicher. Man darf und soll sie angreifen, erklärt er: „Ich möchte Skulpturen machen, vor denen der Betrachter nicht nur passiv steht, sondern sich einbringt. Deswegen nenne ich sie Interaktionsskulpturen. Jetzt wird es verständlicherweise heißen: ‚Was soll der Blödsinn, das steht herum, braucht viel Platz und abstauben muss man es auch!’ Genau gegen diese Funktionsbestimmtheit ist mein Tun ausgerichtet.“

Dem Einbringen sind kaum Grenzen gesetzt. Kinder steigen gerne in die Skulpturen hinein, denn manchmal gibt es fast verborgene Sitzplätze, zahlreiche Geheimfächer sowieso. Diese Skulpturen wollen entdeckt, erfahren und durchsucht werden. Kinder tun das mit Vorliebe, und Sepp Brugger findet, das sei ein gutes Zeichen, denn Kinder spüren die Emotionen, und nur wer sie spüre, könne mit den Figuren leben. So hat er eine zurückgeholt, weil er fand, dass die neuen Besitzer nicht damit umzugehen verstanden. Positive Erfahrungen hat er auch gemacht: „Manche kommen mit einem Packerl Fotos und zeigen mir, was sie im Laufe der Zeit mit der Skulptur gemacht haben. In einem Fall ist sie zum hölzernen Familienmitglied geworden.“

Was Sepp Brugger nicht mag: Auftragsarbeiten, ach ja, und Design – schon das Wort ist ihm zuwider. Es gäbe die Dekorationskunst, die keine Kunst sei, sagt er, und die Kunst, die sich nicht an Funktion zu orientieren habe, wohl aber an seiner Nutzung. Es sei prinzipiell so, ist er überzeugt, „wenn man Kunst macht, muss ein neuer Aspekt dabei sein“. Damals im Betrieb habe er auch „Verkaufbares“ gemacht, wie er es nennt, „so im Geschenk- und Souvenirstil“. Heute wäre ihm das zu langweilig.

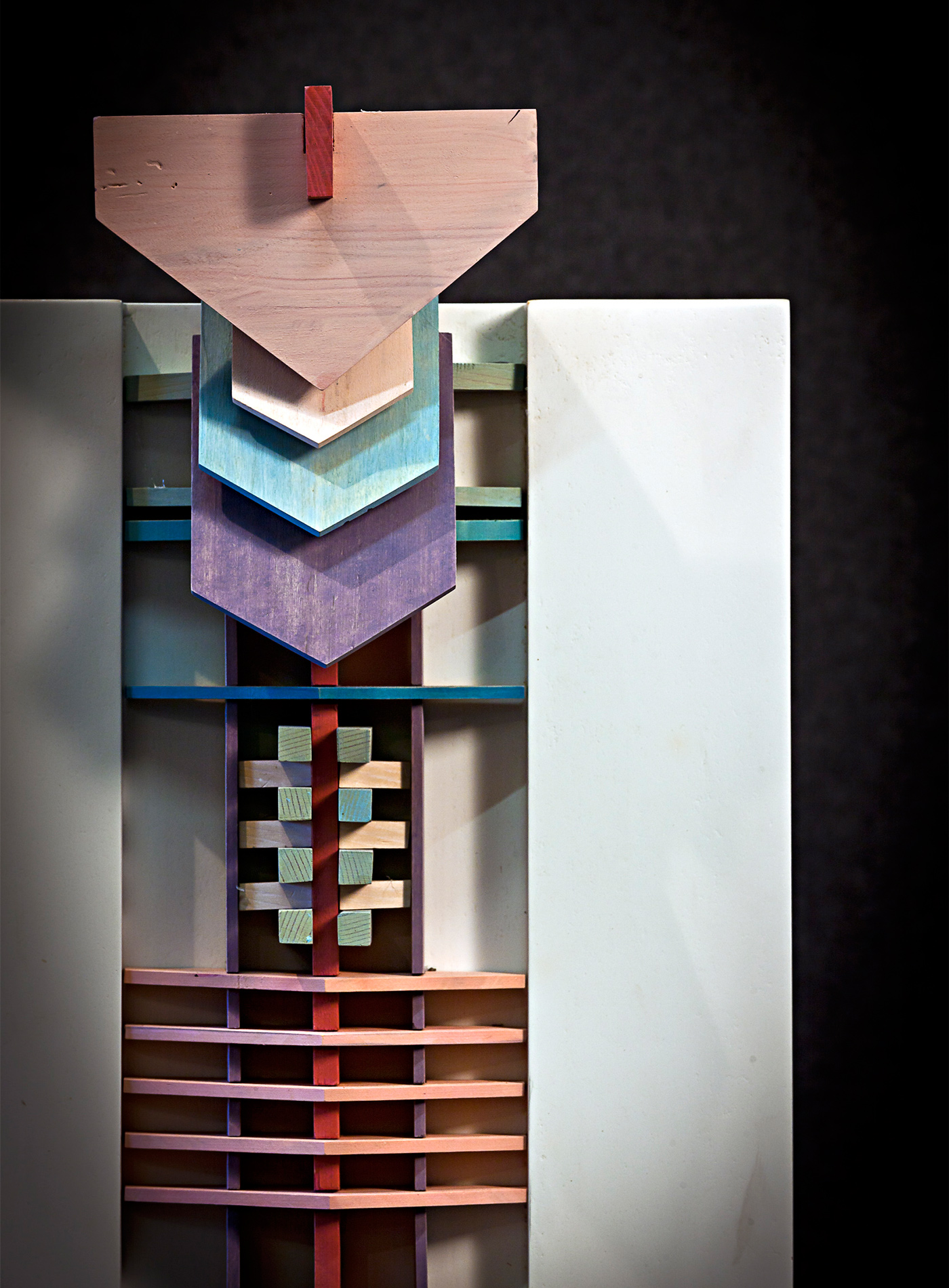

Noch viel weniger mag er den Minimalismus: „Die letzte Konsequenz des Minimalismus wäre gar nichts. Aber das ist ja nicht Sinn der Sache.“ Dass er dementsprechend viel Sinn für Farbe hat und der Meinung ist, dass „auf Farben zu verzichten eine Sünde ist“, liegt auf der Hand. Gewiss ist das nicht jedermanns Geschmack, doch seit wann soll Kunst bloß gefallen und nicht mehr unbequem sein?

Wie gesagt, seine Zeichnungen sind ganz anders. Manchmal kommt dabei der Architekt heraus, wie bei seinem Projekt der Matreier Höfe. Wenn man überrascht von der Genauigkeit ist, sagt er: „Ja, zeichnen können wäre schon recht! Obwohl das für mich nicht Kunst ist, das ist eine Dokumentarkunst.“ Die Matreier Höfe hat er rekonstruiert, denn die meisten stehen nicht mehr. 100 Zeichnungen hat er bereits und sagt: „Das ist meine andere Welt und das ist sehr nervenberuhigend.“

Ein Büchlein möchte er daraus machen, mit Aphorismen und Geschichten rund um die Höfe. Dahinter steckt ein Anliegen: „Ich wollte meinen Beitrag leisten, um den Prozess der Identitätsanpassung in die Wege zu leiten, was bei uns enorm notwendig ist. Wenn Leute die Bilder sehen, fängt es sofort an: Sie erinnern sich an Details und es fällt ihnen dies wieder ein und jenes. Genau diesen Denkprozess will ich auslösen.“ Das ist noch nicht alles, denn eine Traditionsbereinigung soll auch damit verbunden sein. „Wir schleppen so viel im falschen Bewusstsein von Tradition mit uns mit, was verhindert, dass wir Neues begehen können. Daher müssen wir schauen, dass wir die wertvollen Sachen früherer Generationen herausfiltern.“

Und noch ein ganz anderes Anliegen hat er – seit vielen Jahren. Es sind weitere Zeichnungen, die etwas mehr in der Tradition dessen stehen, was er an der Angewandten gemacht hat und wofür er auch Ende der 1960er massiv gelobt worden ist. Heute blickt er zurück: „Das Schicksal hat es mir erlaubt, und ich war unendlich glücklich und ein begeisterter Student. Wenn ich einen älteren Bruder gehabt hätte, hätte man mich wahrscheinlich in eine andere Richtung getrieben. Dann würde ich heute nicht mehr leben, ich wäre an Seelenkrebs gestorben.“

Er wandte sich dennoch anderen Dingen zu. Heute ist einiges davon zurück, ausdrucksvoll und zutiefst politisch, Zeichnungen, in denen sich die Welt in sich selbst krümmt, das Innere nach außen drängt – ganz ohne Farben, düster fast und doch erleuchtend.

Zwei Fragen noch, zum Abschluss: Er hat ein Buch zu seinen Skulpturen gemacht, aber keine Ausstellung. Warum diese Skepsis? Da zögert und seufzt er erstmals: „Ich fühle mich dabei nie sehr wohl. Da bleibe ich lieber daheim. Aber es wird wohl irgendwann einmal dazu kommen.“

Er spricht immer wieder vom Leben. Also, was ist das Leben für ihn? „Na, schon ein bisserl mehr als das, was die Kuh auch macht.“ Und er amüsiert sich darüber.

- Autor: Daniela Ingruber

- Fotografie: Miriam Raneburger (Porträt) und Wolfgang C. Retter

Keine Postings

Sie müssen angemeldet sein, um ein Posting zu verfassen.

Anmelden oder Registrieren