Die Chronist:innen der kleinen Osttiroler Gemeinde Nikolsdorf, das sind neben Marianne Mair, Loise Lindsberger und Frieda Trutschnig noch sieben andere Personen. Fünf weitere sind dabei, sofern sie Zeit dafür finden, denn alle Beteiligten arbeiten ehrenamtlich. Woran sie arbeiten wollen, sucht sich jede:r von ihnen selbst aus. So auch die Schwestern Loise Lindsberger und Frieda Trutschnig. Ihr Spezialgebiet: Die Transkription alter Schriften.

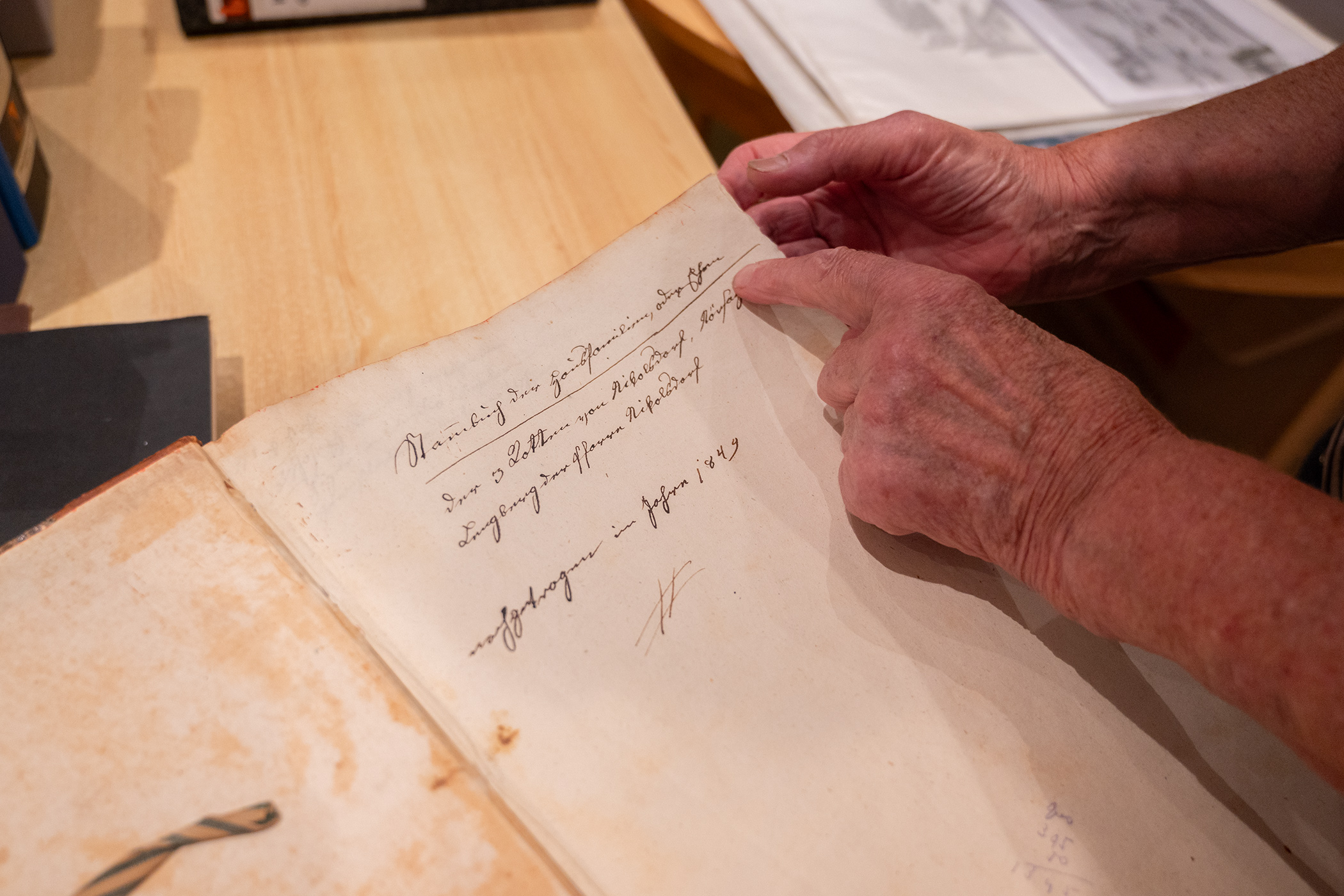

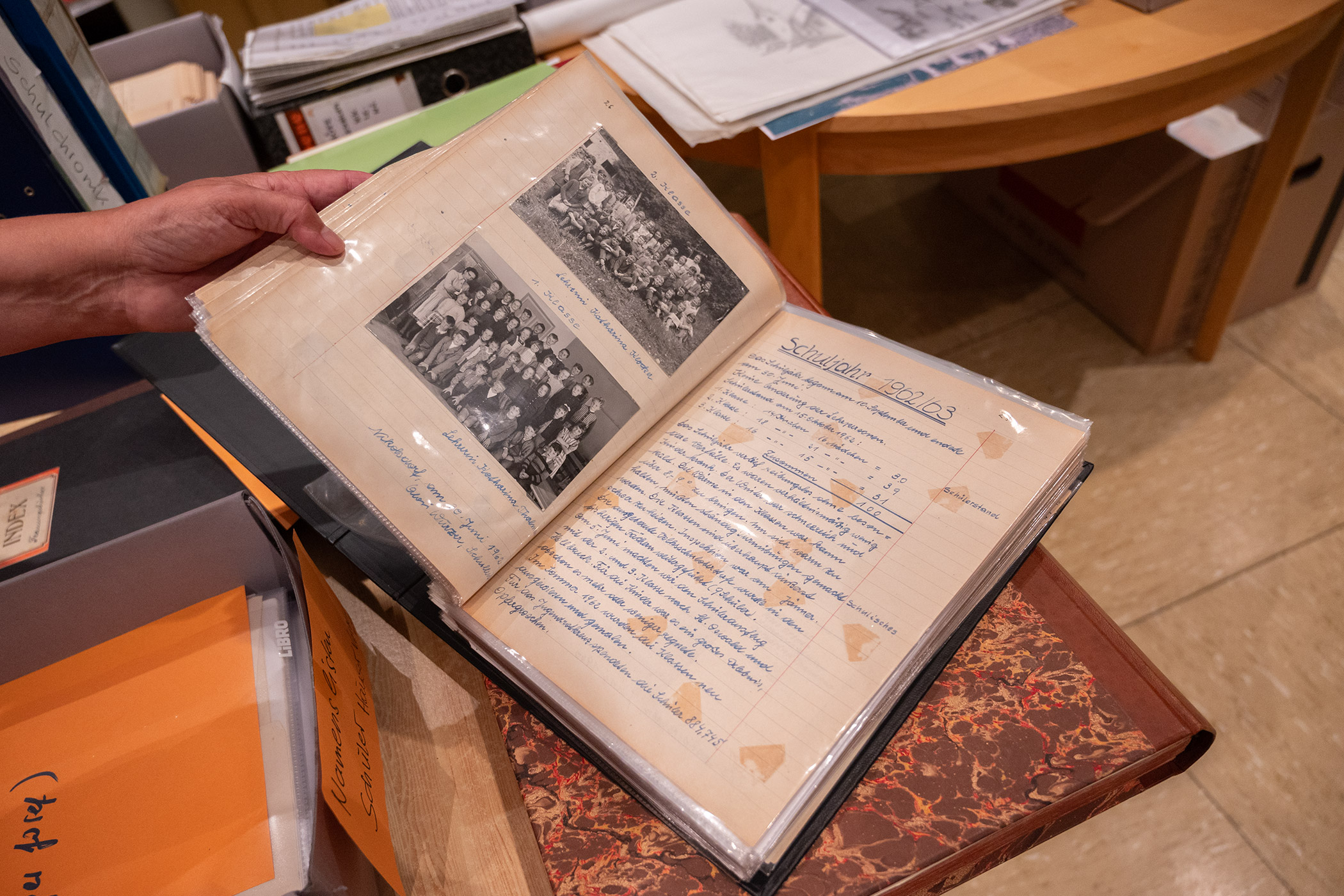

Im Untergeschoss der Volksschule Nikolsdorf werden sie aufbewahrt, wie viele genau, können die Chronistinnen nur schätzen. Neben Büchern, Briefen und Bildern findet man auch Geburtsurkunden ab dem 16. Jahrhundert. „Werden all diese Dokumente nicht entziffert, gehen allerhand Informationen verloren“, erklärt Bezirkschronist Josef Wurzer. Damit das nicht der Fall ist, transkribieren die beiden Schwestern die zum Teil fünf Zentimeter dicken Bände. Dabei profitieren sie noch vom „Schönschreiben“ aus ihrer Volksschulzeit, erzählen sie. Im Jahr 2021 hat Loise Lindsberger damit begonnen, alte Schriftstücke aus der Chronik zu übersetzen. Circa ein Jahr darauf kam Frieda Trutschnig dazu, nachdem sie bei ihrer Schwester gesehen hatte, dass das Transkribieren und Rätseln durchaus Spaß machen kann.

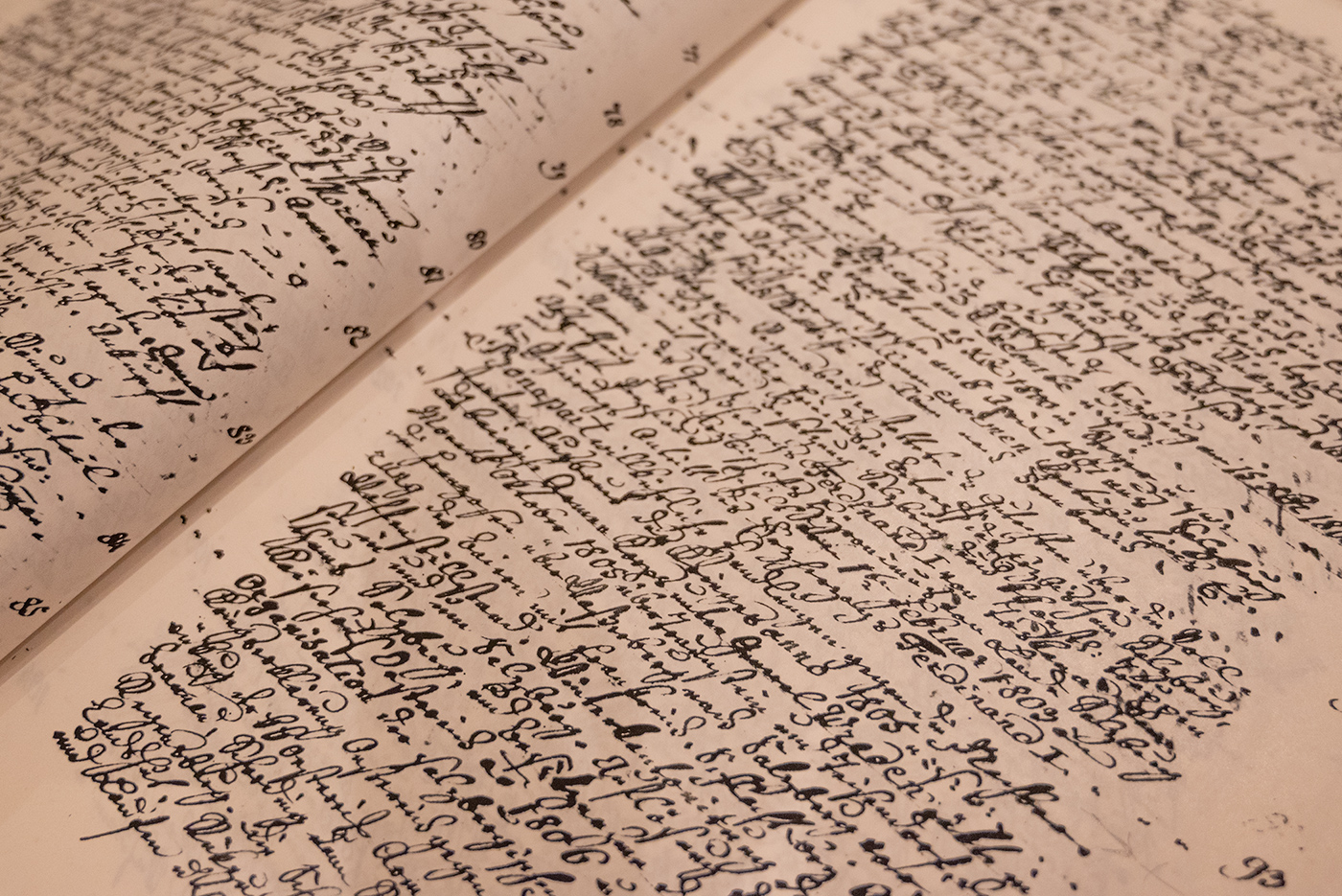

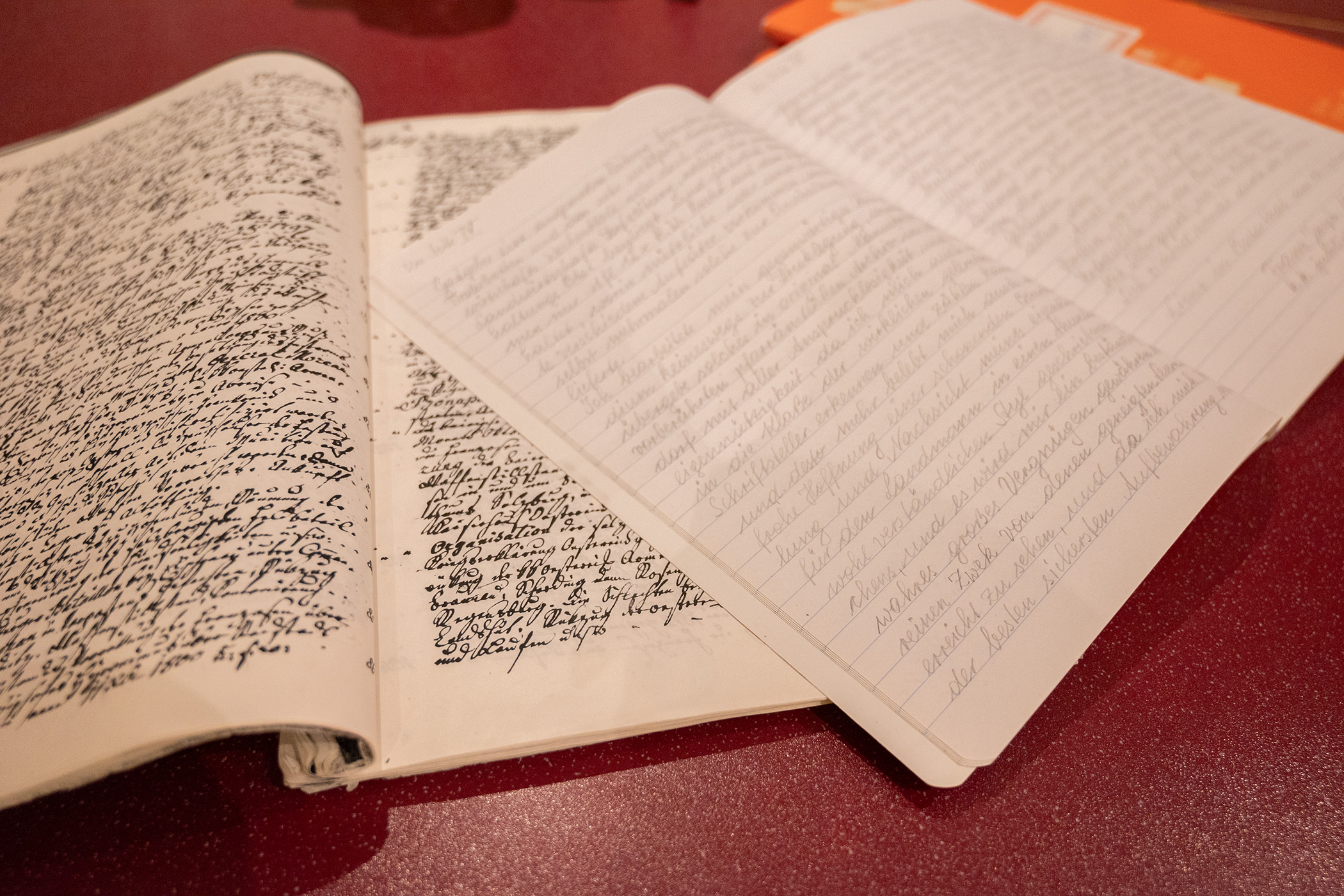

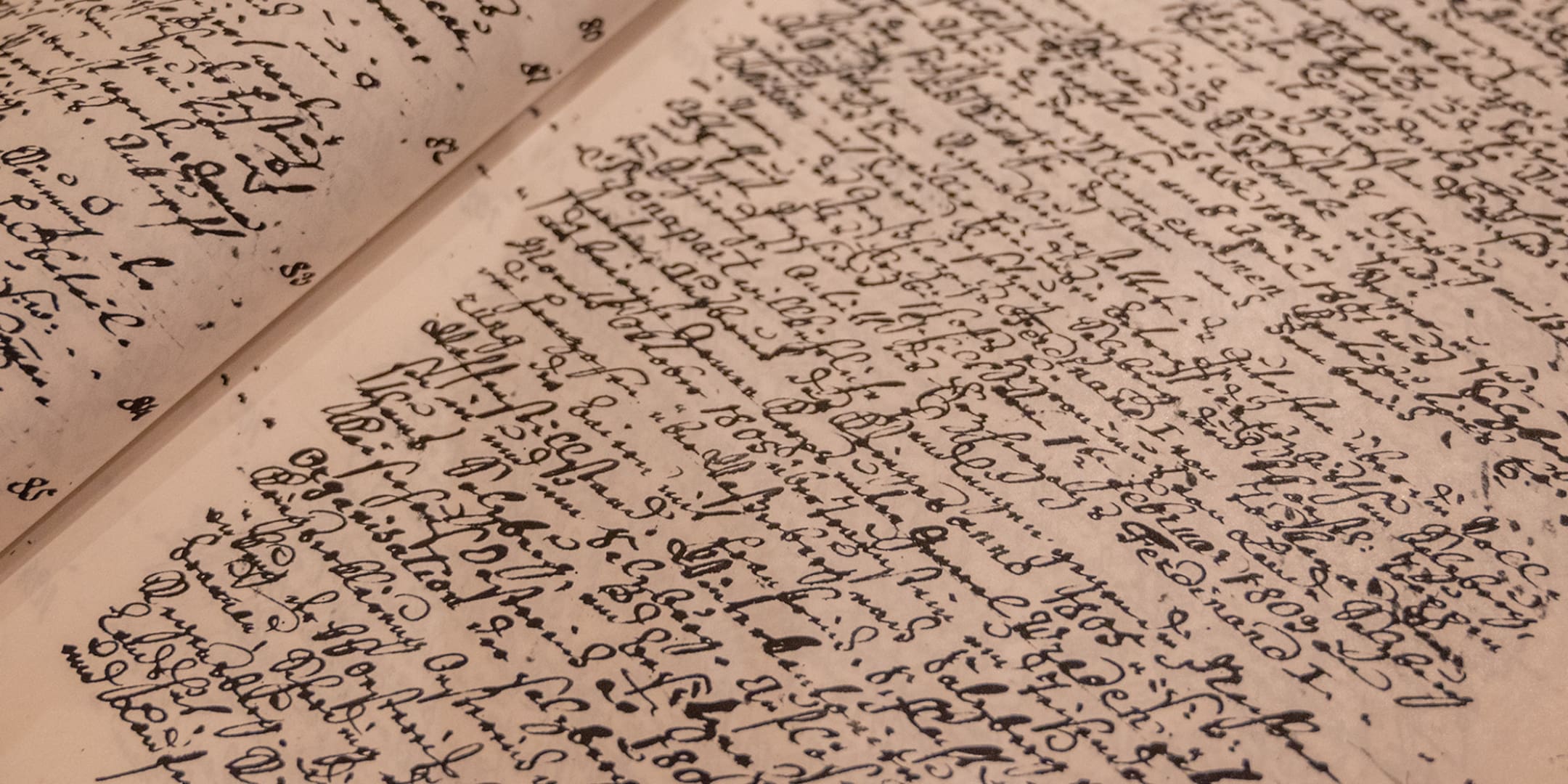

„Hat man einmal damit angefangen, wird man ganz süchtig danach“, schmunzeln die beiden. So kommt es, dass sie auch bei schwierigen Schriften nicht das Handtuch oder besser gesagt, die Lupe werfen. Wie damals, als sie eine Schrift aus dem Jahr 1599 übersetzten. Wort für Wort haben die beiden entziffert. „Man wird die jeweilige Handschrift gewohnt, schwierig wird es aber vor allem dann, wenn bestimmte Eigennamen nicht bekannt sind.“ Oft müssen sie bestimmte Textpassagen vergrößern und neu ausdrucken. Wenn eine Passage besondere Schwierigkeiten bereitet, entziffert die eine, während die andere niederschreibt.

Die Arbeit gestaltet aber nicht nur leserliche Schwierigkeiten, wie Frieda Trutschnig berichtet: „Zu vergangenen Zeiten war die Kindersterblichkeit sehr hoch. Man bekommt aus erster Hand mit, wie die Zustände damals waren und was geschehen ist. Das muss ich erst verdauen. Manchmal schaffe ich nur eine Seite oder die Geschichte einer Familie niederzuschreiben, dann muss ich wieder eine Zeit lang Abstand nehmen.“

Diese Zeit hat sie auch, schließlich besteht bei der Arbeit kein Zeitdruck. Ihrer Schwester Loise bereitet aber vor allem das Aufhören Schwierigkeiten. Zum Beispiel im Fall eines Dokuments über Schloss Lengberg. Ein ehemaliger Gerichtsschreiber des Schlosses hatte im Laufe seines Beamtenlebens wichtige Geschehnisse und Fakten gesammelt und dem Pfarrer von Nikolsdorf übergeben. Der Fundus umfasst detailreiche Beschreibungen des politischen, aber auch alltäglichen Lebens. Es sei immer interessanter geworden, die Erzählungen reichen nach Salzburg, über Gastein, bis hin zu den Franzosen. „Man muss aufmerksam bleiben und aufpassen, dass man keine Zeile auslässt“, so die Chronistin. Den Inhalt des Buches von 1844 hat sie schließlich in drei Hefte übertragen, samt Seiten- und Inhaltsangabe. Wie lange sie dafür gebraucht hat, weiß sie nicht mehr genau, sie vermutet circa ein halbes Jahr. Die Schwestern schreiben die Schriften per Hand ab, eine Kollegin tippt das Übersetzte schließlich in den Computer des Chronikteams ein.

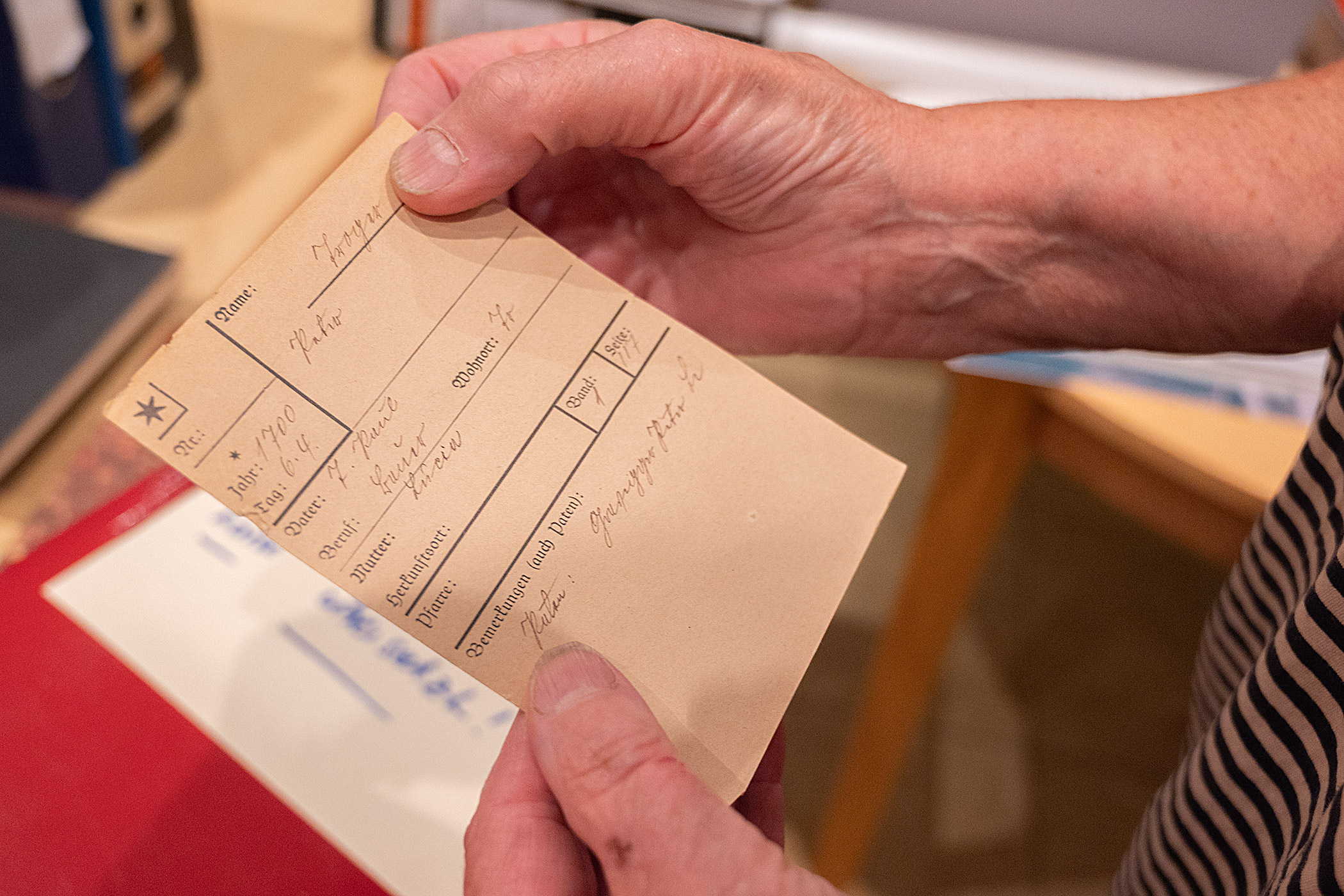

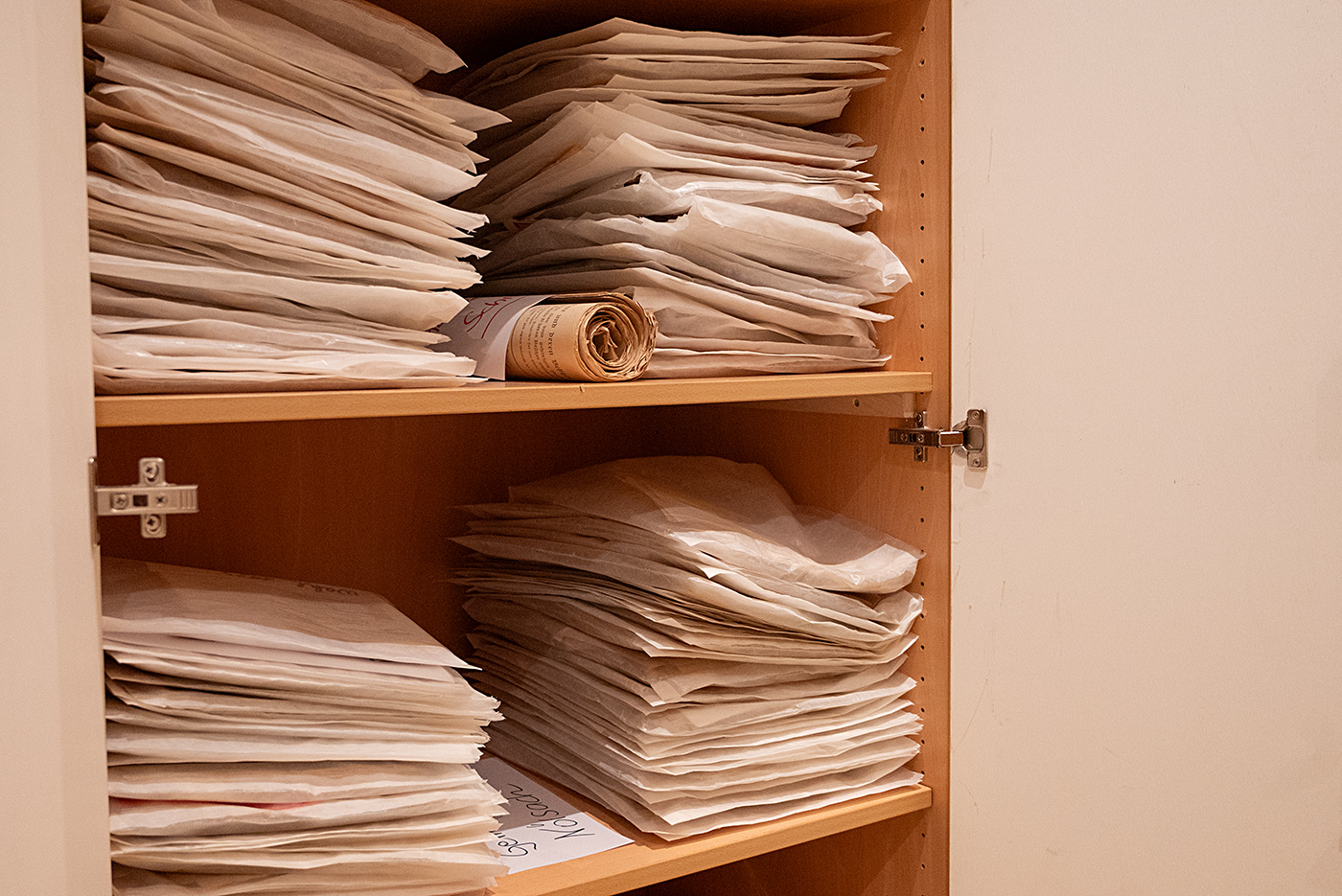

Auch das mit seinen zwölf Jahren jüngste Mitglied unterstützt das Team vor allem bei der 2018 gestarteten Digitalisierung. Obwohl der Prozess mühsam sein kann, zahlt es sich aus: Mit der richtigen Verschlagwortung werden Dokumente einfacher auffindbar. „Man muss dann nicht mehr in der jeweiligen Mappe nachschlagen“, so die leitende Chronistin Mair. Ebenso wichtig wie das Digitalisieren ist das sachgerechte Archivieren der Dokumente. Das Team arbeitet mit speziellen, säurefreien Materialien. Andernfalls erleiden die Dokumente über die Jahre hinweg Schäden. Dabei werden sie vonseiten der Gemeinde unterstützt, die ihnen Umschläge, Kisten, spezielles Papier sowie das technische Equipment bereitstellt.

Materieller Nachschub wird immer benötigt, da die Chronist:innen häufig Dokumente von Privatpersonen erhalten, die bisher nicht in die Chronik aufgenommen wurden. Auch private Chroniken befinden sich darunter. „Besonders wichtig ist dabei die Rückgabe der Dokumente an die jeweilige Person. Ansonsten bekommt man irgendwann nichts mehr zur Verfügung gestellt. Das ist der Vorteil der Digitalisierung“, so Wurzer.

Für die Arbeit an der Chronik ist es auch notwendig, von außen wahrgenommen zu werden. „Manche Chronist:innen sitzen allein in ihrem stillen Kämmerlein, wodurch die Arbeit zu einer Art Geheimwissenschaft wird“, scherzt er. Auch in der Gemeinde Nikolsdorf wusste man eine Zeit lang nicht, wie und was in der Chronik gearbeitet wurde. Dabei ist die Gemeindechronik öffentlich zugänglich, wie Frieda Trutschnig erklärt. Darum bemüht sich das Team, sein Tun nach außen zu tragen. Das gelingt mit verschiedenen Projekten, zum Beispiel mit Beiträgen in der Gemeindezeitung oder einem gemeinschaftlich kuratierten Kalender, den sie jedes Jahr in der Adventszeit verkaufen. Das Besondere daran sind die Geschichten, die sich hinter den Bildern verstecken und die das Team aufarbeitet. Marianne Mair sammelt dafür bereits Monate zuvor mögliche Bilder und Themen. Der Kalender sei auch wesentlich dafür, um bei den Jüngeren ein Bewusstsein für die Vergangenheit der Gemeinde zu schaffen.

Ob sie fürchten, dass niemand mehr nachkommt? „Nein“, sind sie sich einig. „Es findet sich immer jemand. Gerade deshalb ist es auch so wichtig, der Öffentlichkeit zu zeigen, was die Arbeit in einer Chronik alles umfasst. Vielleicht können sich dann die ein oder anderen vorstellen, mitzuarbeiten“, hofft Mair.

Keine Postings

Sie müssen angemeldet sein, um ein Posting zu verfassen.

Anmelden oder Registrieren