„Wie geht es Ihnen?“ – Franz G. (Name geändert): „Nicht so gut, ich hatte am Morgen wieder diese negativen Gedanken. Ich fühle mich … naja … irgendwie einfach leer. Ich tu mir auch schwer, oder … ich komme in der Früh nicht in die Gänge, will nicht aufstehen. Untertags kann ich mich kaum mehr konzentrieren. Die Gedanken kreisen (Pause) … Sie sind ununterbrochen in meinem Kopf. Dazu kommt, dass ich in der letzten Zeit häufiger keinen Appetit habe. Meine Frau gibt sich solche Mühe und ich … ja ich mag es dann nicht … es widert mich an, die ganze Situation.“

Franz G. ist mittelgradig depressiv. Ihm geht es wie vielen anderen Menschen. Sie sind nicht mehr in der Lage, ihren Pflichten nachzukommen, noch haben sie Interesse an Dingen, die früher Spaß machten. Sie verspüren innere Unruhe, fühlen sich oft traurig und sind ausgelaugt.

Psychische Krankheiten sind kein Phänomen von Minderheiten, kein Randproblem. Ganz sicher nicht. Laut einer Studie des Robert-Koch-Instituts trifft es mehr als ein Viertel der Bevölkerung durchschnittlich einmal im Leben. Frauen sind häufiger betroffen als Männer – ihre Seele wird krank. Teilweise einmalig, oftmals wiederholt und manchmal auch überdauernd. Sie erleben Angstzustände, Traurigkeit bis hin zu völliger Lähmung, Zwangsgedanken, Schmerzen oder vernichtenden Selbsthass. Ihr Elend ist ihnen nur selten anzusehen.

Dort, wo es die eigenen Möglichkeiten sehr einschränkt, dort hat ein psychisches Problem Krankheitswert. Doch was ist zu tun, wenn im Kopf Krieg herrscht? Wenn der Körper schreit und nichts zu hören und nichts zu finden ist, mit all den medizinischen Geräten? Eigentlich recht simpel und doch so unendlich schwer für Betroffene – Hilfe suchen.

Franz G. stand bereits am Rande seines Hausdaches und wollte springen. Die Verzweiflung trieb ihn dazu, die Hoffnungslosigkeit, die fehlende Aussicht auf Besserung seines Leidens und letzten Endes auch die Angst vor einer Behandlung. „Ich wollte keine Hilfe, weil ich von anderen nicht als Verrückter gesehen werden wollte. ‚Der war in der Psychiatrie, der spinnt doch.‘ So hätten sie über mich geredet, ich kenne das ja von anderen aus meinem Dorf. Ich wusste mir nicht mehr zu helfen. Der einzige Weg, dem ganzen Leid so ein Ende zu setzen, war der Sprung.“ Nur der Gedanke an seine Familie hielt ihn ab, von einem Schritt, der wahrscheinlich sein letzter gewesen wäre. Erst da, auf dem Dach, nach unten schauend, wurde ihm klar: „Ich brauche Hilfe und zwar jetzt.“

Das Vorurteil hat eine lange Tradition. Psychisch Kranke wurden auch in der Vergangenheit an den Rand der Gesellschaft gedrängt.

Das ist der erste und auch gleichzeitig schwerste Schritt in Richtung Besserung: das Selbsteingeständnis: „Ich habe ein echtes Problem – ich bin krank.“ Dazu kommt es aber meistens erst spät – wie bei Franz G. Nämlich dann, wenn der Leidensdruck größer ist als alle Versuche der Verdrängung. Wenn der letzte Fleck Hoffnung vom Horizont verschwindet. Kein Urlaub kann die seelischen Schmerzen mehr lindern und keine Schmerztablette das Kriegsbeil im Kopf begraben. Erst dann wird – wenn überhaupt – auf Kosten der Heilungsmöglichkeiten der Stecker gezogen.

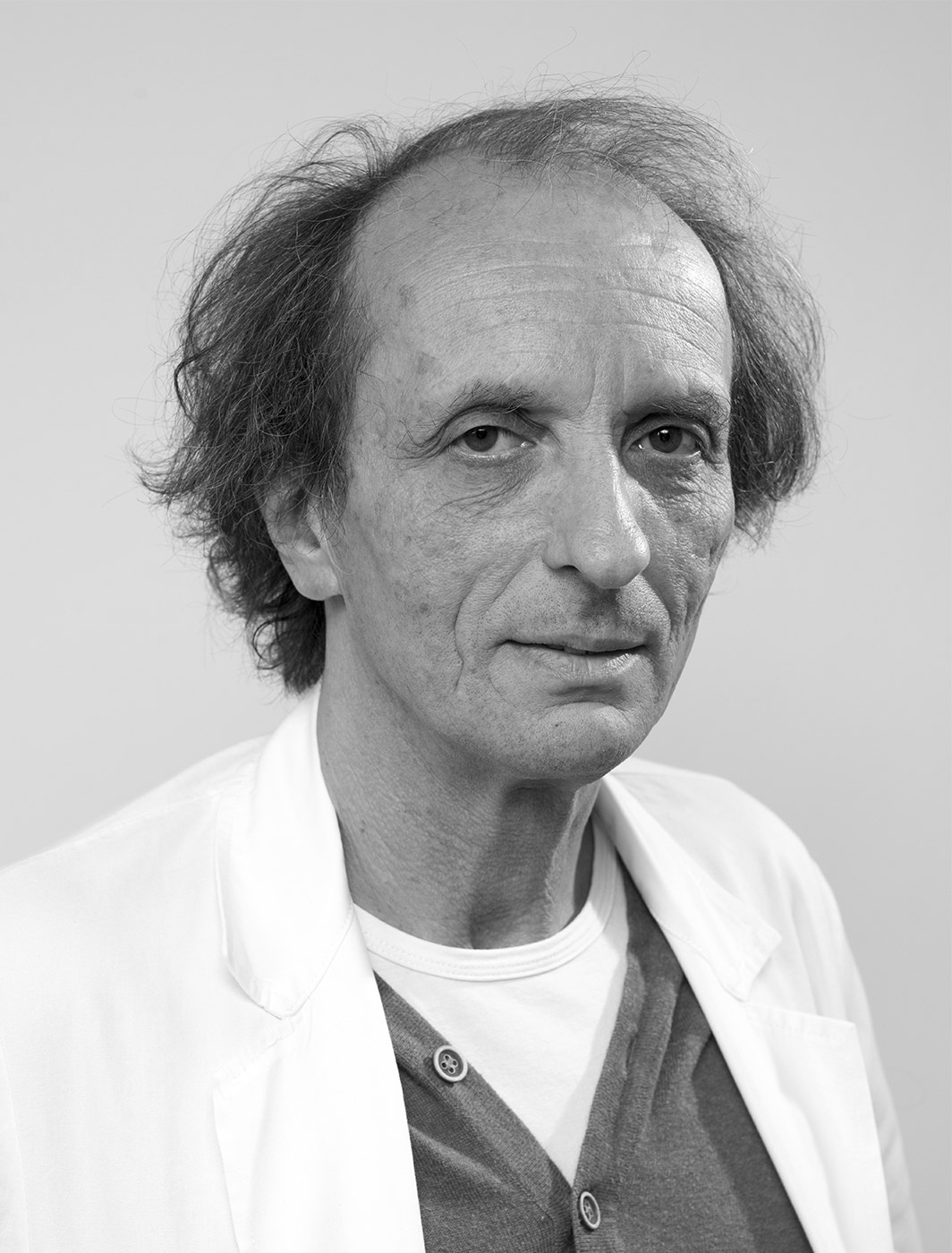

Menschen, die eine Behandlung benötigen würden, nehmen keine Hilfe in Anspruch, aus Angst davor, was über sie im Dorf erzählt wird. Primar Martin Schmidt, Leiter der Psychiatrie vom BKH Lienz, sagt dazu: „Von Menschen, die ambulant in die Psychiatrie kommen, wissen wir teilweise, dass sie nicht stationär aufgenommen werden wollen, die Dunkelziffer ist aber nicht abschätzbar.“

Eine niederschwelligere Möglichkeit sind Selbsthilfegruppen. Sie sind Anlaufstelle für Betroffene und deren Angehörige – generell für Menschen, die Angst vor der Psychiatrie haben, aber Rat suchen. Selbsthilfegruppen machen keine Behandlung im eigentlichen Sinn, sondern Beratung. Die Unterschiede zwischen Stadt und Land sind groß. Würde Franz G. in der Stadt leben, wäre es möglicherweise nicht zur Dachsituation gekommen. Vorurteile gegenüber psychischen Erkrankungen beziehungsweise Betroffenen sind in den Städten geringer. Den Grund dafür kennt Martin Schmidt: „Man kann mit einer psychischen Erkrankung in der Stadt anonymer bleiben. Ebenso ist die Erreichungsquote von psychosozialen Angeboten in der Stadt größer als am Land. Das bedeutet, dass dasselbe Angebot von Städtern häufiger genutzt wird als von Menschen, die auf dem Land leben, aus dem selben Grund: Anonymität.“

Die Tradition des Vorurteils ist lang. Psychisch Kranke wurden immer an den Rand der Gesellschaft gedrängt, sei es im Nationalsozialismus oder schon in vorchristlichen Zeiten. Eine psychiatrische Erkrankung für etwas Normales zu halten, wie Bauchweh, wie eine Zuckererkrankung oder Ähnliches, ist noch nicht so lange der Fall.

Vorurteile wurzeln nicht nur in der Tradition, sondern sind so etwas wie ein kollektiver Abwehrmechanismus, erzählt der Primar. Ganz nach dem Motto: „Wir wollen nicht so sein wie die, weil wir dann so wären wie das, wovor wir eigentlich Angst haben.“ Dieser Gedankengang resultiert in einer grundlegenden Abwehrhaltung gegenüber psychisch Kranken. Wenn man das Leiden nicht beseitigen kann, dann beseitigt man den Leidenden. Eine Möglichkeit ihn psychologisch zu beseitigen, ist ihn zu ignorieren, ihn nicht zu tolerieren, sich über den Leidenden lustig zu machen oder ihn nicht teilhaben zu lassen am Leben. All das sind Formen der Elimination von Störungen, die man für sich selbst nicht haben will.

Die meisten psychischen Erkrankungen sind vorübergehender Art, das ist wesentlich, denn es bedeutet, sie können erfolgreich behandelt werden. Das ist eine wesentliche Verbesserung zur Situation vor einigen Jahrzehnten, als die meisten Krankheitsverläufe noch chronischer Art waren. Grund sind verbesserte Behandlungsmethoden.

Somatische Erkrankungen werden als Schicksal interpretiert, psychische Erkrankungen häufig als Schwäche. Warum ist das so? „Das ist der Fall, weil die Menschen keinen Krankheitsbegriff haben. Wenn ich weiß, was eine Depression ist, dann weiß ich auch, dass dazu beispielsweise die Antriebsschwäche gehört. Das bedeutet, dass man es nicht mehr schafft, in der Früh aufzustehen oder sich die Zähne zu putzen. Wenn man den Krankheitsbegriff, sprich die Depression für sich dann kultiviert hat, bezeichnet man solche Menschen nicht als ‚faulen Hund‘, sondern eben als krank,“ erläutert Primar Schmidt das Problem. Insofern stützen fehlende Informationen über die Krankheitsbilder Vorurteile.

Diese Abwehr geht definitiv zu Lasten der Heilungschancen. Die Prognose ist besser, wenn der Grad der Integration des Erkrankten im Umfeld hoch ist. Dies ist das Resultat von diversen wissenschaftlichen Studien. Im umgekehrten Fall, wenn die Ablehnung im Umfeld groß ist, verläuft die Rehabilitation signifikant schlechter, sprich: Das Vorurteil ist an der Prognose wesentlich wirksam, beziehungsweise wir als Gesellschaft sind wesentlich mitbeteiligt. Das Hinausschieben einer Behandlung ist im Großen und Ganzen ebenso nachteilig im Hinblick auf den Behandlungserfolg. Hier verhält es sich also genau wie bei körperlichen Erkrankungen: spätere Behandlung führt letztendlich zu einem schlechteren Heilungsergebnis.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) versucht seit Jahren mit Kampagnen den schlechten Ruf der Psychiatrie beziehungsweise das Vorurteil zu bekäm-

pfen. Diese Bemühungen sind nicht annähernd so wirksam, wie das erwartet wurde. Das einzig Sinnvolle auf Dauer ist für Primar Schmidt „ein vernünftiges Angebot und in der Folge Menschen, die selbst in der Psychiatrie waren. Sie müssen erzählen, dass es eine völlig normale Erscheinung ist, eine psychiatrische Erkrankung zu haben, ohne abgestempelt zu werden.“

Letzten Endes verhält es sich mit psychischen Erkrankungen so, wie auch mit körperlichen: Wer krank ist, will gesund werden. Franz G. geht es nach einer zweimonatigen Behandlung mit Psychotherapie und Medikamenten wieder gut. Die Medikamente werden stetig reduziert, die Psychotherapie besucht er noch weiter. Abschließend erzählt er mir: „Ich bin froh darüber, dass ich noch im letzten Moment die Kurve gekratzt habe. Heute kann ich mit meiner Krankheit offen umgehen, denn richtig gut geht es einem erst, wenn man die Vergangenheit akzeptiert und die Krankheit als Teil der eigenen Lebensgeschichte ansieht. Im Nachhinein war die Zeit nach der Psychiatrie auch gar nicht so schlimm wie erwartet. Klar gab es auch ein paar schiefe Blicke, aber die Freude über die neue Lebensqualität überwiegt den Argwohn einiger weniger.“ Vielleicht fallen dann in naher Zukunft auch die schiefen Blicke noch weg, denn die gibt es bei Bauchweh ja auch nicht.

Auch in Osttirol sind psychische Erkrankungen keine Seltenheit. Ein Blick auf das Versorgungsangebot im Bezirk Lienz.

Seit circa sieben Jahren gibt es die psychiatrische Station, die psychiatrische Ambulanz und die tagesklinische Versorgung im Bezirkskrankenhaus Lienz. Ein großer Schritt in Richtung der Verbesserung der Situation für psychisch kranke Menschen in Osttirol.

Pro Jahr verzeichnet das BKH Lienz etwa 500 stationäre Aufnahmen. Bei jeder zweiten Aufnahme lautet die Diagnose: Depression. Weitere 15 Prozent leiden an Abhängigkeitserkrankungen, die übrigen Patienten verteilen sich dann auf andere psychiatrischen Diagnosegruppen. Die psychiatrische Ambulanz nehmen jährlich etwas mehr als 1.700 Menschen in Anspruch. Auch hier ist die Depression häufigste Ursache, im Vergleich mit der Häufigkeit anderer Erkrankungen aber nicht so dramatisch vertreten wie im stationären Bereich. Manche Patienten werden gegen den eigenen Willen in die Psychiatrie eingeliefert und möglicherweise dann auch im geschlossenen Bereich untergebracht. 2016 gab es 123 solcher Aufnahmen, betroffen sind rund 80 Personen, manche von ihnen wurden mehrfach eingeliefert.

Seit der Inbetriebnahme der Station gab es mehrere Phasen. Zunächst stiegen die Ambulanzzahlen und die stationären Aufnahmen, dann folgten vier Jahre der Stagnation und seit 2016 steigt die Zahl der Aufnahmen wieder an, um rund zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Das Versorgungsangebot wird ergänzend zur Versorgung im BKH von einem niedergelassenen Facharzt für Psychiatrie und psychotherapeutische Medizin und eine Reihe von Psychotherapeuten erweitert. Doch die Psychotherapie hat einen Haken. Die Kosten für die Inanspruchnahme dieses Angebots werden von Krankenkassen nur teilweise oder überhaupt nicht übernommen. Die Folge: Viele Menschen können sich die Behandlung nicht leisten. Bei Primarius Martin Schmidt, dem Leiter der psychiatrischen Station im BKH Lienz, stößt das auf Unverständnis: „Es ist überhaupt nicht korrekt aus meiner Sicht, dass den Patienten hier eine Leistung vorenthalten wird, für die sich die Krankenkasse zu Unrecht weigert, sie zu zahlen. Psychotherapie ist eine anerkannte, taugliche und effiziente Behandlungsmethode, die zur Behandlung gehört, ebenso wie medikamentöse Interventionen.“ In Deutschland beispielsweise ist das gar keine Diskussion. Hier werden verhaltenstherapeutische beziehungsweise tiefenpsychologische Maßnahmen komplett übernommen. Betrachtet man die Gesamtzahl an depressiven Erkrankungen, weiß man heute, dass Psychotherapie ziemlich genauso wirksam ist, wie Medikamente.

Einen weiteren Punkt in der Versorgungslandschaft bildet seit einigen Jahren der Krisenverein Osttirol. Dabei handelt es sich um einen aufsuchenden Dienst in Krisensituationen wie beispielsweise Gewalt in Familien oder plötzliche Todesfälle. Dieser Verein betreut im Jahr ungefähr 200 Menschen, im Schnitt zwei, drei oder viermal. Aus Sicht von Primar Schmidt macht das Angebot viel Sinn: „Erstens erreicht man dadurch Menschen, denen es nicht gut geht und zweitens kann man damit auch stationäre Aufenthalte in der Psychiatrie verhindern, die nicht nötig sind. Umgekehrt besteht so auch die Möglichkeit, Aufnahmen anzubahnen, die sonst gar nicht zustande kämen.“ Insofern handle es sich um ein äußerst gutes, niederschwelliges Angebot.

Eine teilbetreute Wohngemeinschaft bietet der Verein pro mente an. Hier handelt es sich um ein ambulantes Versorgungsangebot für psychisch Kranke. Nicht für jeden geeignet, aber mit wichtiger Funktion. Vervollständigt wird die Versorgung durch das Rote Kreuz und andere Blaulichtorganisationen.

Zwischenfazit des Experten: „Es gibt eine Menge, aber es fehlt auch eine Menge.“ Die Gesamtsituation sei nur mäßig zufriedenstellend. „Die stationären Plätze reichen soweit aus, am meisten fehlt es an suchtmedizinischen Plätzen. In diesem Bereich gibt es ein sehr großes Defizit, das weder mit dem zur Verfügung stehenden Personal, noch mit den Strukturen geschlossen werden kann.“ Große Versorgungsdefizite gibt es laut Schmidt weiters im Bereich gerontopsychiatrischer Versorgung, Kinder- und Jugendpsychiatrie, Langzeiteinrichtungen für chronisch mehrfachgeschädigte Alkoholabhängige und dauerbetreute Wohngemeinschaften für chronisch kranke Menschen.

Im Bezirkskrankenhaus Lienz werden viele – eigentlich gerontopsychiatrische – Patienten auf fachfremden Stationen behandelt. Ein spezialisiertes Angebot würde darüber natürlich deutlich hinausgehen und in der Folge dann auch bessere Ergebnisse erwarten lassen.

Lediglich eine Psychotherapeutin im Bezirk bietet ein maßgeschneidertes Angebot für Kinder und Jugendliche an. Abgesehen vom therapeutischen Bereich gibt es keine Offerte. Theoretisch bestünde eine Kooperation mit der Medizinischen Universität in Innsbruck, erzählt Martin Schmidt: „Es wird dort eine Ausbildung angeboten. Im Rahmen dieser Facharztausbildung könnte parallel schon ein gewisses Angebot in Osttirol aufgebaut werden. Nach dem Abschluss wäre dann eine fixe kinder- und jugendpsychiatrische Ordination in Osttirol das Ziel. Langfristig wird anvisiert, eine kinder- und jugendpsychiatrische Ambulanz in die psychiatrische Ambulanz zu integrieren.“ Diese modellhaften Gedanken scheitern aber derzeit an fehlenden Interessenten für diesen Ausbildungsweg.

Ein Posting

Toller Artikel!! Herzlichen Dank!!!

Sie müssen angemeldet sein, um ein Posting zu verfassen.

Anmelden oder Registrieren