Zeiten ändern sich und damit auch unsere Umgebung. Die Gründe dafür sind verschieden: Natürliche Einflüsse, neue Technologien und neue Ansprüche. Auch in Lienz wurde in den vergangenen Jahrzehnten vieles bewegt und verändert. Ein Paradebeispiel dafür ist der Hochstein. Der Hausberg der Dolomitenstadt wird von den Einheimischen geliebt, vom Weltcup-Tross gelobt, von Urlaubern geschätzt und von der Politik höchst kontroversiell behandelt. Wir befinden uns mitten im Wahlkampf und in Lienz ist es ein ungeschriebenes Gesetz, dass der Kampf um die Sitze im Stadtparlament auch am Hochstein ausgefochten wird. Seit Jahren werden Argumente für und gegen einen Winterbetrieb breitgetreten, die wir vor dem Wahlgeplänkel noch einmal bewusst beiseite schieben.

Der Hochstein war früh Schauplatz spannender Skirennen – beispielsweise der österreichischen Meisterschaften. Die umtriebigen Gründer des Lienzer Skiclubs bevölkerten den Berg seit der Vereinsgründung 1910 mit Gleichgesinnten auf zwei Brettern und veranstalteten unzählige Rennen. Im Jahr 1953 markierte der Bau des Einsitzer-Sesselliftes zur Venedigerwarte auf 1.016 Metern den ersten wichtigen Meilenstein auf dem Weg zum anfangs charmanten und später modernen Skigebiet. Die Arbeiter mussten damals ohne maschinelle Unterstützung auskommen, hatten nur eine Materialseilbahn und einen Betonmischer zur Verfügung. Im selben Jahr wurde der Babylift am Taxermoos errichtet und zwei Skiabfahrten – die Familienabfahrt und die Riesentorlaufpiste – ausgebaut. Auch bei den Rodungen mussten die Arbeiter wortwörtlich Hand anlegen. Die Wurzelstöcke wurden mit einer speziellen Seilwinde mit Flaschenzug aus dem Boden gerissen. Am 13. Dezember 1953 wurde der Lift in Betrieb genommen. Als erster Fahrgast nahm Nationalrat Franz Kranebitter Platz. Mit einer Million Schilling wurden Lift- und Pistenbau finanziert.

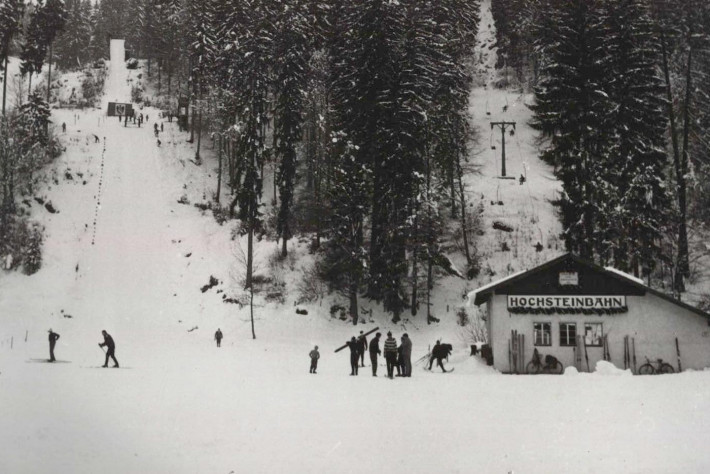

Auf den Bildern aus dieser Zeit ist der Hochstein vor allem für jüngere Semester nicht wieder zu erkennen. Damals gab es noch die eingangs erwähnten Sprungschanzen auf dem Schlusshang, die durch grüne Inseln mit Bäumen von der Piste abgetrennt waren. 1937 stieg das Eröffnungsspringen auf der „Schlossbergschanze“. Insgesamt fünf Skispringen wurden dort ausgetragen, ehe die Schanze 1969 dem ersten großen Umbau des Zielhanges zum Opfer fiel. Der Weltcupzirkus kam damals zum ersten Mal nach Osttirol und löste massive Eingriffe am Lienzer Hausberg aus.

„Heute wären solche Eingriffe kaum denkbar.“

Siegfried Vergeiner, Präsident des Lienzer Skiclubs

Der Torlaufhang vom Gribelehof bis ins Tal wurde verbreitert. Das kleine Waldstück in der Mitte wurde gerodet und abgetragen. Auf alten Bildern sind schwere Bagger zu sehen, die den gesamten Hang umwühlen und Erde und Wurzelwerk vor sich her schieben. „Heute wären solche Eingriffe kaum denkbar“, meint Siegfried Vergeiner vom SCL. Eine große Rolle spielte dabei einer der „Baumeister“ Osttirols, Alfred Thenius. Vieles, was den Bezirk heute prägt, wurde vom ehemaligen Leiter des Baubezirksamtes mitgestaltet. Den Hochstein formte er zu einem Skiberg.

Vom 19. bis 21. Dezember 1969 wurden die ersten Weltcup-Slaloms der Herren in Lienz ausgetragen. Der Hochstein schien spätestens ab diesem Zeitpunkt wachgeküsst. Der Berg pulsierte, im Archiv tauchen gut gelaunte Musikanten mit ihren Trompeten auf dem Sessellift auf, der Zielraum wurde bei den Rennen von hunderten Menschen bevölkert und auf der Moosalm schnallten sich glückliche Kinder ihre Latten an. Mit der Jahrzehntwende kam es dann zum Zusammenschluss zwischen der „Hochstein GmbH“ und der „Zettersfeldbahn AG“ – die Lienzer Bergbahnen waren geboren.

1972 wurde der Hochstein um 15,5 Millionen Schilling mit einem Doppelsessellift in der zweiten Sektion und einem Schlepplift im obersten Segment weiter ausgebaut. Von der Sternalm wurde die Kammabfahrt angelegt. Für Pistenbegrünungen fielen weitere drei Millionen Schilling an. Finanziert wurde der Pistenbau damals durch den Fremdenverkehrsverband Lienz, die benötigten Grundflächen wurden von Lienz und Leisach kostenlos zur Verfügung gestellt. Auch von diesem Eingriff gibt es spektakuläre Bilder, die etwa die Schlägerungen auf der Kammabfahrt zeigen. In dieser Zeit wurde auch die 1-Millionen-Grenze an beförderten Passagieren überschritten und die zweite Sektion eröffnet.

1975 war der Hochstein Schauplatz von FIS-Rennen. Schneesorgen hatte man damals auch ohne Kanonen und Lanzen keine – eine Messung ergab damals eine 2,4 Meter dicke Schneedecke. Um den Winterbetrieb dennoch abzusichern, tüftelte der Skiclub wenig später an einer Schneekanone, die der Verein 1981 unter Applaus des damaligen Lienzer Bürgermeisters Hubert Huber in Betrieb nahm.

1979 hatte der Einsitzer zur Venedigerwarte, der bis zu 270 Personen pro Stunde befördern konnte, ausgedient und wurde ein Jahr später durch einen zehn Millionen Schilling teuren Zweier-Sessellift ersetzt. Am Hochstein kehrte weiterhin keine Ruhe ein, Studien über weitere Ausbaumaßnahmen wurden in Auftrag gegeben. In einem nächsten Schritt wurde ab 1986 mit dem Bau von Beschneiungsanlagen begonnen und dafür Schneeanlagen im Bereich Gribelehof und auf der Sternalm errichtet, ehe 1988 der Herren-Weltcup auf den Lienzer Hausberg zurückkehrte.

„Papa, morgen kannst du den Fernseher aufdrehen.“

Ex-Skiläufer Bernhard Gstrein vor dem Lienz-Rennen 1988.

Das denkwürdige Duell zwischen Alberto Tomba und Bernhard Gstrein lockte damals 15.000 Zuschauer an. Gstrein sorgte für die Sensation und schnappte dem damals übermächtigen Italiener den Sieg weg. „Bei der Startnummernauslosung am Tag vor dem Rennen habe ich die Nummer eins gezogen. Das gab mir ein gutes Gefühl. Ich kann mich erinnern, dass ich meinen Vater anrief, um ihm zu sagen: „Papa, morgen kannst du den Fernseher aufdrehen“, erzählte Gstrein einst in einem Interview nach seinem Sieg.

Im folgenden Winter blieben die Skier im Keller – erstmals wurden alle Events abgesagt, weil auf den Hängen kein Schnee lag. Investiert wurde dennoch: 1991 wurde die Riesentorlaufstrecke am Hochstein abermals ausgebaut, ein Jahr später entstand die Skibrücke beim Gribelehof. 1994 wurden der Speicherteich und die Pumpstation bei der Sternalm angelegt, bevor ab 1997 im Zweijahresrhythmus der Damenweltcup in Lienz gastierte.

2005 wuchs die Infrastruktur auf der Moosalm mit dem Bau des Speicherteiches Taxermoos, der 55.000 Kubikmeter Wasser fasst und heute ein beliebter Zufluchtsort für gestresste Stadtbewohner ist. Wesentlich unruhiger war es bei der bisher letzten Ausfahrt der Bagger und Walzen zur Weltcuppiste. Die alten, ausgebleichten Zweiersessel wurden in den wohlverdienten Ruhestand geschickt. Es kam zum voluminösen Neubau einer Kombibahn mit Gondeln und Sesseln – gepaart mit der durchaus umstrittenen Errichtung der Ganzjahresrodelbahn „Osttirodler“

Wieder wurden Form und Aussehen des Schlusshanges verändert, wieder türmten sich die braunen Erdhaufen. Nachdem Gras über die Sache gewachsen war, wurde es zumindest bautechnisch ruhig am Hochstein. Für Lärm sorgen dort nun die Biker auf den Trails, die wie Pilze aus dem Waldboden sprießen. Die Zeit wird zeigen, ob die Baggerschaufeln am Hochstein noch einmal ausschwingen. Der erste Politiker, der offen eine Schließung des nostalgischen Sesselliftes zur Sternalm ansprach, war im April 2011 der damalige ÖVP-Stadtrat Christian Zanon. Heute spekulieren Entscheidungsträger wie Franz Theurl über die Zukunft des emotionsbehafteten Berges. Der Obmann des Tourismusverbandes, der größter Anteilseigner der Bergbahnen ist, spricht sich seit Jahren für den Erhalt des kleineren Lienzer Skigebiets aus und meinte einst auf einer Vollversammlung: „Ein Zusperren wird es nicht geben.“

Keine Postings

Sie müssen angemeldet sein, um ein Posting zu verfassen.

Anmelden oder Registrieren