„Es ist nichts im Verstand, das nicht durch die Sinne dorthin gelangt wäre.“ Von Aristoteles grundgelegt und vom heiligen Thomas wiederentdeckt, stellt Ende des 17. Jahrhunderts John Locke ein ganzes Lehrgebäude auf diesen Satz: der Mensch als Tabula rasa, die erst durch die Umwelterfahrung beschrieben wird. Wie aber die Schrift auf diese Tafel gelangt, darüber ist man sich seit der Antike bis heute nicht einig.

Ist es das Licht, das, ausgesandt von einem inneren Feuer, auf das Licht der Außenwelt trifft, oder jenes, das, von den Gegenständen ausgehend, durch das Auge in den Verstand hineinströmt? „Je besser die inneren Bilder, desto besser ist man für den Ansturm der äußeren Bilder gewappnet“, probiert Hubert Salden den Brückenschlag zwischen Idealismus und Empirie. Die von ihm kuratierte Ausstellung „Blicke nach innen“ zum 1700. Jahrestag des Konzils von Nicäa gibt bis ins versteckte Detail noch Zeugnis dieses doppeldeutigen Blicks.

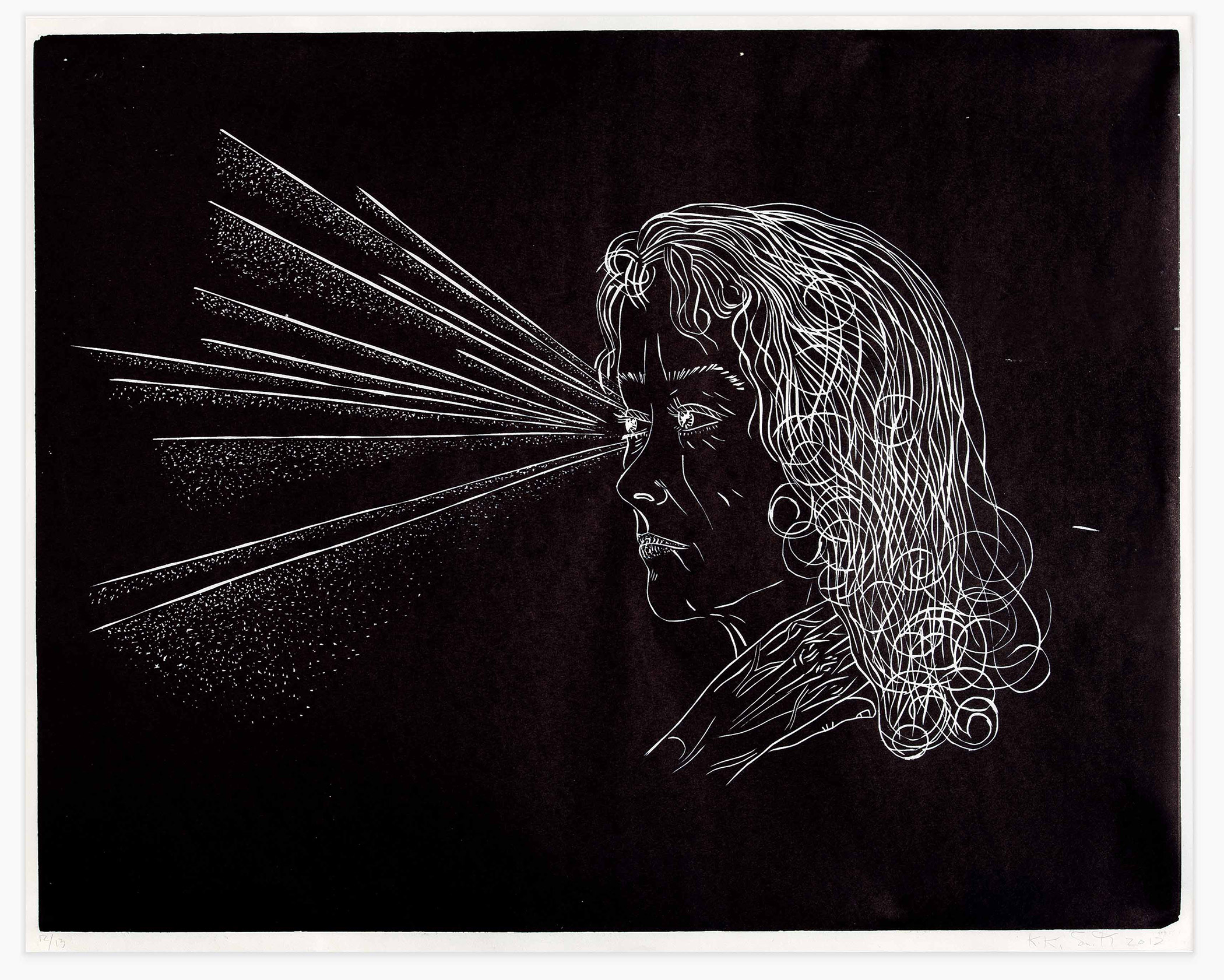

Auf die Dinge zu blicken war für die amerikanische Künstlerin Kiki Smith, die als Kind kaum lesen konnte, das wirksamste Mittel gegen die Langeweile. Ihr ständiges „Look at this!“, „Look at this!“ zerrte am Nervenkostüm ihrer sozialen Umgebung. Aber ist das Auge nun Sender oder Empfänger?

Die Frage, die sie mit ihrem Selbstportrait „Visitor“ erneut aufwirft, wurde auf längere Sicht nicht durch die Philosophie oder durch die Gesetze der Optik zugunsten der zweiten Option entschieden, sondern erst, als man im 15. Jahrhundert die „Sehstrahlen“ als Werkzeuge zum Bildermachen entdeckte. Die Camera obscura und die zentralperspektivische Bildkonstruktion nutzen dasselbe Prinzip.

„Du sollst dir kein Gottesbild machen und keine Darstellung von irgendetwas am Himmel droben, auf der Erde unten oder im Wasser unter der Erde“, heißt es im zweiten der Zehn Gebote. Nach der biblischen Überlieferung hatte Jahwe eigenhändig zwei steinerne Tafeln beschrieben, die er Moses am Berg Sinai überreichte. Die ersten drei Gebote regelten das Verhalten Gott gegenüber, die restlichen sieben jenes der Menschen untereinander. In bildlichen Darstellungen wurden sie manchmal mit römischen Ziffern, seltener mit griechischen Buchstaben durchnummeriert.

Im dritten Ausstellungsraum von Schloss Bruck steht ein dreistöckiger Majolikaofen, den der 1832 in Hinterbichl geborene, später in Wien tätige Johann Dorer mit figuralem Schmuck belebt hat: Auf dem Gesims des ersten Geschosses sitzt Moses mit den Gesetzestafeln in seiner Rechten, die das Erste Gebot fast zur Gänze verdeckt. Nur die römische Ziffer II ist deutlich zu sehen. „Du sollst dir kein Bildnis machen…Ein Projekt“ nennt Volker Hildebrandt, Medienkünstler aus Köln, seine malerische Reaktion auf den Fingerzeig des Propheten.

In der jüngeren Vergangenheit hieß „ein Bild machen“ auch, die Haus- oder Zimmerantenne so zu justieren, dass der Fernsehschirm ein Signal zur klar erkennbaren Wirklichkeit fügte. Gelang das nicht oder war das Empfangsgerät auf eine Frequenz eingestellt, auf der nicht gesendet wurde, wirbelten Helligkeitswerte als schwarze, weiße und graue Punkte wild durcheinander. Der Fachjargon nannte das Phänomen „weißes Rauschen“, der Volksmund „Schneegestöber“ oder Ameisenhaufen“, und man begreift, warum damals das Bilderverbot im Gebot, den Namen Gottes nicht unehrenhaft zu gebrauchen, auf gut deutsch: „Du sollst nicht fluchen“ aufging. Analoges Schwarzweißfernsehen hatte in Deutschland seit den 1930er Jahren das Lebensgefühl mehrerer Generationen grundiert.

Im weißen Rauschen, so Hildebrandts These, sind sämtliche denkbaren Bilder enthalten. Um sie aber zum Vorschein zu bringen und ihnen konkrete Gestalt zu verleihen, gibt – oder gab es vielmehr – zwei Optionen. Die erste beruht auf dem Streben der Fantasie, amorphe Strukturen nach Ähnlichkeiten mit vertrauten Gebilden abzusuchen.

Unabhängig von Kultur und Gesellschaft aber ist diese Fähigkeit nicht: Wie sonst wäre es möglich, dass ein altsteinzeitlicher Maler im Relief der Höhlenwand Repräsentanten der ihm vertrauten Fauna zu konturieren und Leonarde da Vinci in feuchten, fleckigen Mauern „Berge, Flüsse, Täler, Felsen, Bäume, Ebenen, weite Täler sowie Schlachten, seltsame Gesichter und Gewänder“, kurzum das gesamte Repertoire der damaligen Landschafts- und Historienmalerei zu entdecken vermochte?

Unter dem Titel „Warum wir überall Hitler sehen“ widmete die Zeitschrift „Der Spiegel“ 2013 der Pareidolie einen ausführlichen Beitrag. Auf die eine oder andere Weise hat jeder schon mit dem Phänomen Bekanntschaft gemacht. Eidos ist die Gestalt, die Form, bei Platon auch die Idee. Eidolon ist das Trug- oder Götzenbild, das Idol.

Eine andere Möglichkeit ist die zeilenweise Anordnung von Helligkeitspunkten, die der abzubildende Gegenstand liefert: schwarz, weiß und theoretisch unendlich viele Graustufen dazwischen. Analoges Fernsehen funktionierte auf diese Art. Digitale Informationen werden hingegen auf binäre Codes reduziert: null oder eins, schwarz oder weiß, ja oder nein. Der Schatten, den ein beleuchteter Gegenstand an die Wand wirft, ist das Gegenteil der Schattierung, und sein Umriss nicht nur eine Entscheidung, sondern ein Bestimmungsmerkmal, das der abzubildende Gegenstand gar nicht besitzt.

Die alten Griechen haben in ihm trotzdem Ursprung und Anlass des Bildermachens gesehen. Mehr als der Schatten war, wie Platon meint, für Sterbliche weder von der Welt noch von den Ideen noch von Gott zu erkennen.

Ein Posting

Das Gehirn durch das Auge, oder auch Ohr von Sinneseindrücken affiziert hält Chaos, weißes Rauschen uä nicht aus und sucht unwillkürlich Muster zu erfassen und zu Ordnen. Die Imaginationskraft des Menschen ist dabei unendlich. Im übersäten Sternenhimmel der Wüste erkennen die Buschmänner ganze Schlachten von Dämonen, samt Dröhnen der Himmelskräfte, in der Morgenröte sahen die alten Griechen die rosenfingrige Göttin Eos, jeder bizzare Felsen kann sich zum Mythos verdichten, der ägyptische Gott Ptah erkannte im gestaltlosen Urelement Götter und Menschen und brachte sie durch Benennung zum Sein. Aus dem weißen Rauschen, aus dem Chaos erwächst mir von sich aus kein Bild. Das Gestalterische, Formende muß schon von meinem Geiste ausgehen, gegründet auf vielfältiger Erfahrung und einer kreativen Potenz. Der Mensch als Tabula rasa, die erst beschrieben werden muß wird dem nicht gerecht, man muß deshalb noch nicht die Archetypenlehre von G.C.Jung vertreten, der angeborene Urmustern annimmt. Und : die Artikel von r.ingruber sind immer, diesmal wieder besonders, Gewinn und Bereicherung.

Sie müssen angemeldet sein, um ein Posting zu verfassen.

Anmelden oder Registrieren